Украина «доброго цісаря»

Столетний рецепт: зарабатываем копейки и воруем миллионы

А живем-то мы все же получше!

Последние дни империй, или Какой будет Третья мировая

Сто лет назад маленькая часть будущей Украины уже была частью большой Европы, входя в состав Австро-Венгерского государства. Там проживало почти 20% будущей украинской нации, прадедушки и прабабушки многих из нас. Как жилось им в чужой империи сто лет назад? Каким был для них тот самый 1913 год?

Императоры-освободители

Наверное, следует сразу заметить, что они вовсе не считали Австро-Венгрию чужим государством. Точно так же, как не считали чужой Российскую империю жившие в ней малороссы, по крайней мере, те из них, кто не состоял в кружках «Просвиты». Скажем больше - русины и гуцулы были самой лояльной к центральной власти частью населения Австро-Венгрии. Пожалуй, даже в большей степени, чем австрийские немцы. И они очень любили своего императора. Так что если у восточных украинцев модно с теплотой вспоминать царя-батюшку или товарища Сталина, то у западных украинцев есть традиция ностальгировать по «цісарським» временам.

Начало этому трогательном единению народа и власти было положено еще в конце XVIII века, после того, как Галиция и другие земли раскроенной Речи Посполитой перешли под австрийское управление. Можно сказать, что галичанам очень повезло. Новоприбывшим подданным объявили, что в просвещенной империи не может быть рабов - и указом императора Иосифа II была отменена личная зависимость крепостных от их панов. Паны, преимущественно польского происхождения, приуныли. Зато их холопы ликовали – теперь пан не мог продавать их, как скотину, не мог пороть мужиков и портить деревенских девчат.

Русины: теперь свободные!

В это самое время в Российской империи польских аристократов встретили куда более приветливо. Их право полной собственности на крепостных было подтверждено, и рабство продлилось еще несколько десятилетий - лишь в 1861 году крестьяне получили официальный человеческий статус. Поэтому галичане имели полное основание сочувствовать своим бывшим соотечественникам или же показывать им языки и обзывать «быдлом».

А в 1848 году император Фердинанд отменил и барщину, окончательно освободив крестьян Галиции. Нужно ли говорить, что когда в том же году грянула революция, то у русинов просто не было иного выхода, кроме как поддержать императора обеими руками. Ведь в качестве альтернативы им светило, как им казалось, возвращение в ярмо польских панов.

Третий подарок своим подданным сделал император Франц-Иосиф, получивший среди русинов прозвище «доброго цисаря»: своим указом он даровал Галиции и Буковине некоторую автономию, позволив населению избирать местные парламенты, получившие название сеймы. Однако избирательная система была столь уродливой, что большинство в этих сеймах очень долго получала местная аристократия: церковники, польские и молдавские паны, богачи.

За кесаря!

Избирательная реформа 1907 года ненамного улучшила ситуацию: теперь в сеймы попали представители различных партий, которые тут же сцепились между собой в политической свалке. Именно в политической, хотя куда острее в Галиции стояли вопросы социально-экономического характера. Но такова была специфика менталитета жителей Австро-Венгерской империи, считавшейся политическим и культурным центром тогдашней Европы. У них могло не быть гроша в кармане и новых брюк, но они все равно с жаром обсуждали основы социал-демократии или последнюю премьеру в опере.

Этот менталитет частично дожил и до наших дней. Есть даже шутка (или правда) о том, что истинно галицкие нищие не просят на хлеб, они просят на «каву» и газету, поясняя это тем, что без хлеба они ещё как-то проживут, а вот без чашечки кофе и утренних новостей – нет…

Сырьевая провинция

Впрочем, прадедушки современных львовских нищих кофеем особо не баловались, поскольку с деньгами у них было еще хуже. Тогдашняя экономическая ситуация в Галиции во многом напоминала нынешнюю: очень много рабочих рук и очень мало работы…

Промышленная революция в Австро-Венгерской империи тоже началась значительно раньше, чем в Российской, хотя была не столь масштабной. Поэтому железнодорожная сеть в Галиции была проложена уже в начале 60-х годов: сначала запустили линию Краков - Лемберг, а затем и другие ветки. Интересно, что характерной чертой железнодорожных вокзалов, построенных в эпоху «цісаря», является широкий навес со стороны выхода к перрону, идущий вдоль всего здания и защищавший ожидающих поезда пассажиров от солнца, дождя и снега. Маленькая деталь европейского комфорта.

Вокзал Коломыи. 60-е годы XIX века

Вокзал в Хырове

Австрийское наследие: виадук

Помимо великолепных зданий имперских вокзалов, многие из которых сумели благополучно пережить две мировые войны, австрийские железные дороги оставили Украине в наследство и удивительные мосты: арочные, из огромных каменных глыб. Но это уже тема туристических достопримечательностей, к которым, впрочем, можно отнести и львовский трамвай. Первая линия городского электротранспорта в Лемберге была проложена фирмой «Сименс» в 1893 году, и за двадцать довоенных лет трамвай перевез там 37 миллионов пассажиров.

Лемберг

Немецкое название Лемберг носил с 1772 по 1918 год, хотя по-прежнему оставался польско-еврейским городом, и не только по этническому составу населения. Подобным городам бывшей Речи Посполитой было свойственно сонное ленивое спокойствие и минимум промышленности. Так, в 1913 году самым крупным предприятием Лемберга были железнодорожные мастерские – там работали аж 1100 рабочих! Далее шли телефонная станция, трамвайное депо, электростанция, водокачка. Они гордо возвышались над сотнями лавочек, в которых шили, паяли, ковали и точили тысячи кустарей. Впрочем, их положение было весьма плачевным в силу невозможности конкурировать с магазинной фабричной продукцией, ввозимой в регион. Промышленный переворот обошел Галицию и Буковину стороной.

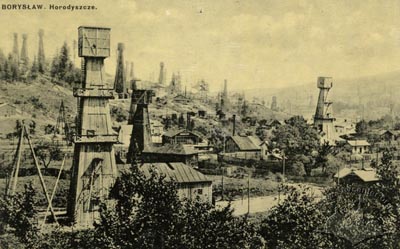

Основой экономики провинций было сырье. В начале века тут стремительно развивалась добыча нефти, которая достигла своего пика в 1910 году: почти 2 миллиона тонн! Это вывело Австро-Венгрию в тогдашнюю пятерку мировых лидеров нефтедобычи. Примерно половина добытой нефти тут же превращалась в керосин и бензин на множестве мелких нефтеперегонных заводиках. Угольные шахты в XIX веке давали до трети общеимперской добычи, но в начале XX века очень сильно поднажали чешские и венгерские горняки – и значимость галицких шахт сильно упала. Впрочем, провинция сохранила за собой первенство по добыче каменной и калийной соли.

Нефтепромыслы Борислaва